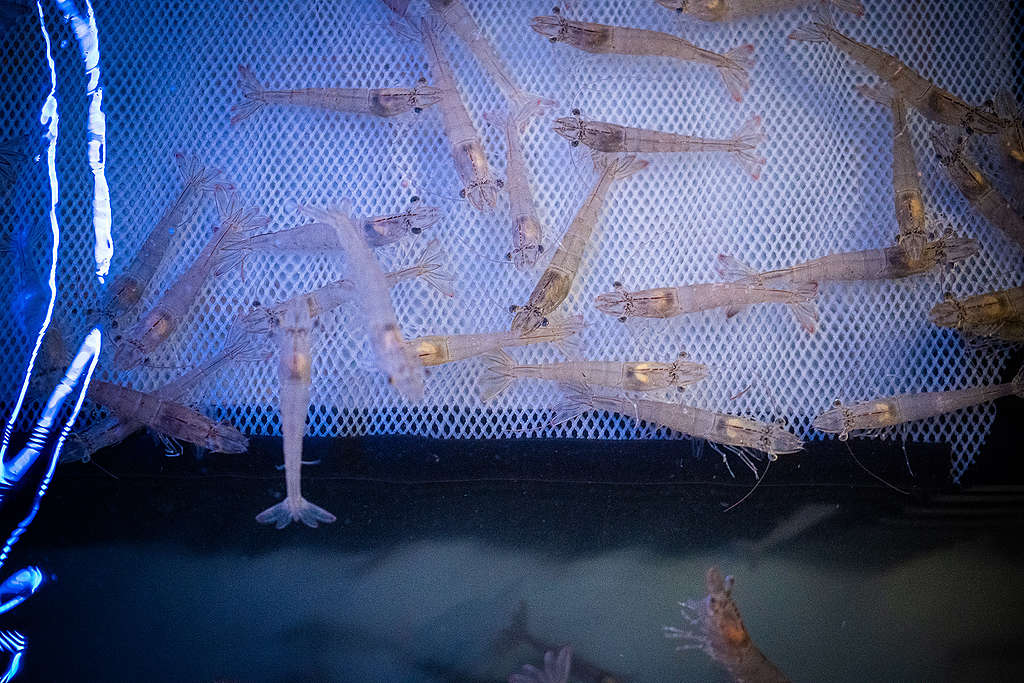

Auf der obersten der acht Etagen ist viel los. Manche der Gäste scheinen rastlos nach einem besseren Platz zu suchen. Andere beobachten das Geschehen, als wäre ihnen der Trubel egal. In den Stockwerken darunter finden sich die gemütlichen Gesellen ein. Jene, die weniger neugierig sind. Die nicht permanent gen Himmel streben.

Plopp-plopp-plopp. Plopp-plopp-plopp. Als es plötzlich zu regnen beginnt, schwirren viele Hochhausbewohner nach oben. Wissend, was sie dort erwartet. Ihre Facettenaugen fixieren die herabsinkenden Futterhappen. Nicht alle kommen rechtzeitig. Wer zu spät ist, dreht wieder ab. Mit ihren zehn Vorderbeinen treten sie das Wasser, als gäbe es kein Morgen.

Willkommen im Milliardenbusiness Aquakultur. Sauberes Wasser, hochwertiges Futter und eine gute Haltung allein reichen längst nicht mehr aus, um am Markt zu bestehen. Stattdessen geht es immer häufiger um Kamerasysteme mit Künstlicher Intelligenz (KI), um Weiterbildungen mit VR-Brille sowie Kooperationen mit führenden Forschungsunternehmen und ambitionierten Start-ups – zum Wohle der Tiere.

Verwöhnte Tiere

Wenn Kilian Landsch an seinen Arbeitsplatz geht, ist Imagination gefragt, um hier eine der innovativsten Garnelenzuchtanlagen Deutschlands zu erkennen. Keine Gebäude mit riesigen Glasfronten, keine Parkplätze mit E-Ladesäulen, keine Aneinanderreihung von hippen Cafés für Elevator-Pitches in der Mittagspause. Auf dem schmucklosen Gelände des Bülker Klärwerks nördlich von Kiel passiert Landsch einen Deich mit gut einem Dutzend Rauhwolliger Pommerscher Landschafe. Ein paar Möwen kreisen am Himmel und drehen Richtung Kieler Förde ab. Landsch steuert auf eine flache, olivgrüne Halle zu. Das Moos am Ansatz der Regenrinnen lässt erahnen, dass das Gebäude hier schon eine Weile steht.

Noch bevor Landsch seine schwarzen Arbeitsschuhe in einer Wanne mit durchsichtiger Lösung desinfiziert, kommentieren Fotograf und Reporter den dominanten Meeresgeruch (salzig, etwas fischig, irgendwie nach Hafen), der sofort in alle Poren kriecht. Kurz darauf steigen die anderen Sinne ein: Wo sind wir hier? Auf einem Rave in einem Berliner Keller, in dem die Klimaanlage verrücktspielt? Bei 27 Grad und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit beschlagen dem Fotografen umgehend die Linsen seiner Kamera. Das Licht kommt vor allem von blauen LEDs. Das entspreche der natürlichen Färbung des Ozeans und sei optimal für die Tiere, wird Landsch später sagen. Tatsächlich ließ das dreiköpfige Team der «Förde Garnelen», bestehend aus Kilian Landsch, Bert Wecker und Luba Šovčíková, wissenschaftlich untersuchen, welche Farbtemperatur den Garnelen am besten passt.

Bevor sie jedoch unter Blaulicht reifen, verbringen die Larven, die beim Einkauf aus Nordamerika zwölf Tage alt sind, vier Wochen in speziellen Quarantänebecken. Anschließend wachsen sie knapp vier Monate in verschiedenen Becken heran, ehe sie – im Schnitt 25 Gramm schwer – ausschließlich auf Bestellung abgefischt werden. Innerhalb von 24 Stunden sind sie bei den Käufer:innen. Einzelkund:innen, Restaurants, große Handelsketten.

Um den Abnehmer:innen die optimale Qualität zu liefern, werden die Tiere von vorn bis hinten verwöhnt. Als einzige in ganz Deutschland schwimmen sie in Ostseewasser statt künstlich hergestelltem Salzwasser. Die Becken haben Badewannentemperatur (29,5 Grad) und alle fünf Minuten lassen Futterroboter eine speziell abgestimmte, in Deutschland produzierte Rezeptur über die Hochhäuser regnen. Sensoren messen permanent Sauerstoffgehalt, ph-Wert und Carbonathärte. Weicht ein Wert außerordentlich stark ab, werden Wecker, Landsch und Šovčíková umgehend informiert. «All das ist im Grunde Standard in jeder guten Garnelenfarm», sagt Landsch, als er durch die Anlage führt.

Künstliche Intelligenz im Becken

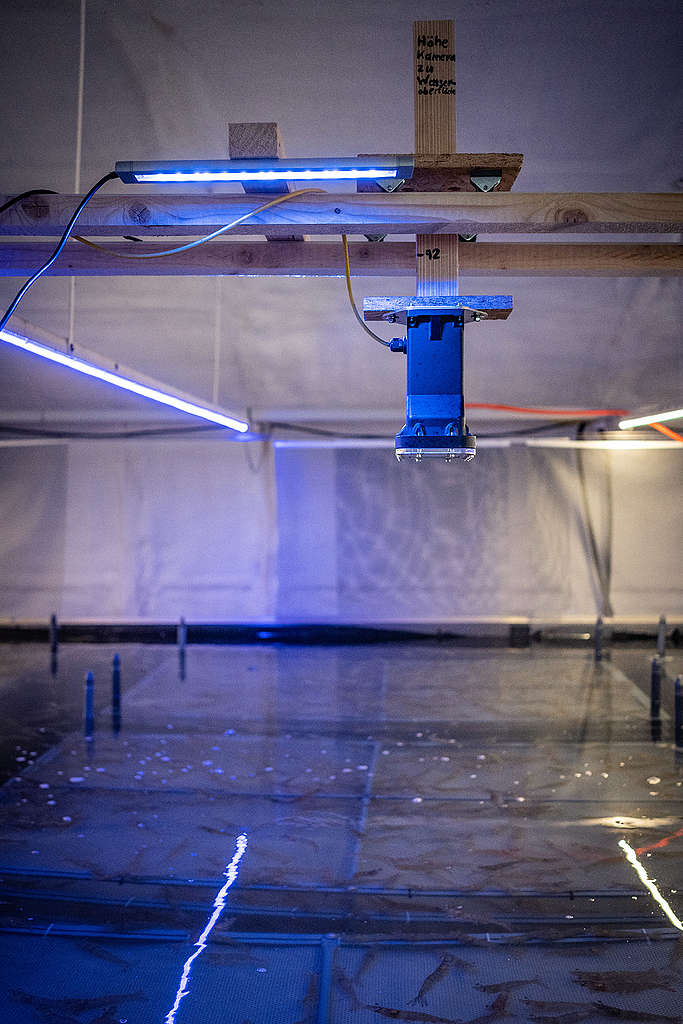

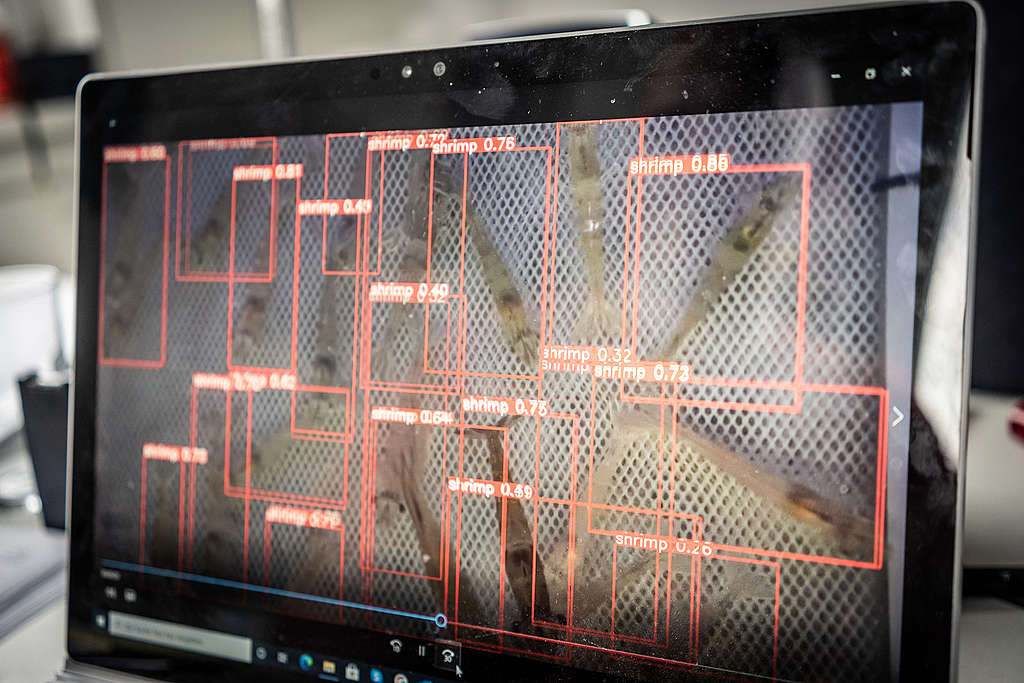

Was diese Zucht einzigartig macht, sind einerseits die Hochhäuser, eine Eigenentwicklung des Teams. Durch sie verteilen sich die Garnelen gleichmäßiger in allen Wasserschichten, statt sich unter der Oberfläche zu drängen. Mehr Raum gleich weniger Stress. Genauso unscheinbar wie die gesamte Anlage ist auch das Tool, von dem sich das Team der Förde Garnelen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Anbieter:innen erhofft: ein kleiner blauer Kasten, angebracht über dem dritten der insgesamt acht Zuchtbecken. «Damit bestimmen wir die Biomasse», sagt Landsch, dessen Stimme gegen das sonore Brummen und Blubbern im Gebäude ankämpfen muss. Mehrmals täglich fotografiert die Kamera die Wasseroberfläche. Die Bilder laufen automatisch zum Berliner Start-up MonitorFish, das einen auf KI beruhenden Algorithmus über die Bilder laufen lässt. Der setzt Markierungen auf Kopf und Schwanz jedes Tiers und zählt so die Individuen. «Dadurch wissen wir ziemlich genau, wie viel Tiere bei uns im Becken sind», sagt Landsch. Zwar gäbe das nur Aufschluss über die oberste Wasserschicht. Doch zusätzliche Unterwasserlichtschranken zeigen an, ob sich besonders viele Garnelen in einem bestimmten Bereich des Beckens sammeln.

Anfangs führte das Team kein Monitoring dieser Art durch. «Wir fanden hier und da mal eine tote Garnele. Aber was macht das schon, wenn insgesamt 75 000 Tiere in der Anlage schwimmen», sagt Firmenchef Bert Wecker. Als am Jahresende die Erträge geprüft wurden, kam der Schock: 85 Prozent der Tiere waren verschwunden. Aufgefressen durch Artgenossen. Bei Garnelen nichts Besonderes, wenn schwache oder tote Tiere verspeist werden. Aber derart viele? Um einen besseren Überblick zu bekommen, fotografierte Landsch die Wasseroberfläche einmal pro Monat mit dem Handy, markierte die Garnelen anschließend händisch am Rechner, zählte aus. Zeitaufwand und Fehlerquote waren groß, der Ansatz jedoch immerhin ein Anfang.

Seit knapp einem Jahr arbeiten sie nun mit dem KI-gestützten Kamerasystem. «Wir sind noch in der Testphase, aber wenn sich das System als zuverlässig herausstellt, kann das nicht nur für uns, sondern die gesamte Branche ein Durchbruch sein», sagt Wecker. Echtzeitdaten über die Entwicklung der Tiere zu haben, ermöglicht noch mehr Präzision und Optimierung in Zucht und Fütterung. Da Garnelenkörper transparent sind, kann das System auch beim Gesundheitsmanagement helfen. Probleme im Darmtrakt, Katarakte auf den Augen, angeknabberte Fühler- und Schwanzpartien. All das zeichnet die Kamera auf.

Fünf Tonnen produzieren die Förde Garnelen in ihrer Halle pro Jahr. Zu wenig, um schwarze Zahlen zu schreiben. Wecker konzipiert, baut und betreut weltweit andere Zuchtanlagen, finanziert so das Zuschussgeschäft der Garnelen mit. In wenigen Monaten aber beginnen hier am Bülker Klärwerk die Bauarbeiten für eine neue, größere Anlage. Jahresproduktion: 50 Tonnen. «Obwohl wir die ersten Erträge nicht vor Ende 2023 erwarten, ist diese komplette Produktion bereits verkauft», sagt Wecker, als er erklärt, wo welcher Teil der neuen Halle stehen wird. Neben noch sensibleren Sensoren zur Überwachung des Wasser- und Nährstoffkreislaufs wird es auch fahrende Futterroboter geben. Und Kräne, die die Unterwasserhochhäuser automatisiert herausheben, wenn die Garnelen alle paar Wochen ein Becken weiter wandern müssen. Weniger knochenharte Arbeit für das Team, weniger Stress für die Tiere. «Wir wollen, dass die Garnelen möglichst ungestört bleiben. Das steigert sowohl die Qualität der Ware als auch das Tierwohl der Garnele», sagt Wecker.

Mit der VR-Brille zu mehr Tierwohl

Tierschutz und Tierwohl. Immer häufiger schwappen diese Aspekte von der landgestützten Tierhaltung auch in die Aquakultur. Vor allem dann, wenn mal wieder Bilder von katastrophalen Bedingungen in gigantischen Lachs-, Thunfisch- oder Forellenfarmen um die Welt gehen. Kaufe ich halt nur regional oder achte auf Qualitätssiegel wie ASC oder MSC, mögen manche nun sagen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn der Bedarf der Bundesrepublik übersteigt das heimische Angebot – um 97 Prozent. Deutsche Aquakulturbetriebe produzierten im vergangenen Jahr 32 200 Tonnen Fisch, Muscheln und anderes Seafood. Verzehrt wurden hierzulande allerdings 1,1 Millionen Tonnen. Ohne Import geht es also nicht.

Während Haltungs- und Produktionsstandards in Deutschland oft vergleichsweise hoch seien, könne man davon im Ausland nicht immer ausgehen, sagt Stefan Johnigk, Diplombiologe und langjähriger Berater für Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Mit seiner Firma 4DimBlick will er helfen, branchenweiten Qualitätsstandards zu etablieren. Sein Werkzeug: die VR-Brille.

Ihren Ursprung nahm die Idee 2019, damals noch ganz analog. Die Mitglieder des Initiativkreises Tierschutzstandards Aquakultur, Johnigk ist einer von ihnen, wollten international Vor-Ort-Schulungen in Aquakulturbetrieben anbieten. Als Corona das Reisen unmöglich machte, schlug Johnigk vor, interaktive Lernmodule zu entwickeln, VR-Brillen an die Betriebe zu schicken und die Fortbildungen remote zu betreuen. Es geht um artgerechte Haltung, Krankheitserreger erkennen, effektive Betäubung, professionelle Verarbeitung der Tiere – sollten diese Inhalte und Techniken nicht längst Standard sein in zertifizierten Betrieben? Im Grunde schon, beteuert Johnigk, doch in der Praxis würden sie oft nicht konsequent genug umgesetzt oder es fehle tatsächlich das Knowhow. Helfen soll dabei die virtuelle Realität. Studien belegen tatsächlich, dass immersives Lernen – also das Lernen durch VR-vermittelte Inhalte – schneller, effektiver und nachhaltiger ist als traditionelle Methoden.

Für die Erstellung der virtuellen Inhalte besuchen Johnigk und seine Kollegin Melissa Behrendt derzeit einzelne Betriebe, filmen Zuchtanlagen, Ernteprozesse, Schlachtungs- und Transportabwicklung mit einer speziellen Kamera. Mithilfe einer Software, die auch bei virtuellen Museumsführungen zum Einsatz kommt, werden daraus am Computer multimediale, interaktive Module. Wer die VR-Brille trägt und sich durch die Einheiten klickt, bekommt tatsächlich das Gefühl, die Ernte in einer Karpfenzucht mitzuerleben, im Freigehege der Kieler Lachsforelle zu schwimmen oder inmitten eines Fischereibetriebs zu stehen. Selbst das Getümmel in den Unterwasserhochhäusern der Förde Garnelen hat Johnigk gefilmt. Je nach Schwerpunktthema gibt es in den Modulen beispielsweise Fragen zur Anatomie des Karpfens, zu dessen fachgerechter Betäubung oder zum korrekten Umgang mit Hightech-Equipment in Kreislaufanlagen. «Anhand von Unterwasserbildern können wir die Teilnehmer sogar auffordern, die Gesundheit der Tiere zu kontrollieren. Das ist viel wirksamer, als würde man sich ein paar Grafiken in Lehrbüchern oder auf Power-Point-Folien anschauen», sagt Behrendt.

Noch steckt das mit einem sechsstelligen Betrag von der Berliner Albert-Schweitzer-Stiftung finanzierte VR-Projekt in seinen Anfängen. Ende 2021 sind vier Module fertig. 2022 folgen zwölf weitere. Im Februar stellen Johnigk und Behrendt ihr Konzept auf der Fish International Messe in Bremen vor. Momentan konzentrieren sich Johnigk und Behrendt auf gut ein Dutzend Arten, die auch in deutschen Aquakulturbetrieben produziert werden. Etwa Garnelen, Karpfen oder Lachsforellen. Sobald es Corona wieder zulässt, sollen Farmen in Indonesien, Honduras oder Mexiko hinzukommen. Dort wird der in Deutschland beliebte Fisch Tilapia produziert. «Diese Module werden wir gar nicht erst auf Deutsch, sondern direkt auf Indonesisch, Spanisch und Englisch vertonen», sagt Johnigk, der seine fast schon kindhafte Begeisterung für die Symbiose aus Technologie und Natur nicht zu verbergen versucht. Geht es nach ihm und Behrendt, wird ihre Innovation bald um die Welt gehen.

Von der Tradition zur Innovation

Bis nach Indonesien schaut Tim Staufenberger nicht. Sein Blick konzentriert sich ganz auf die Kieler Förde. Konkret: Auf zwei mit gelben Tonnen markierte Rechtecke. Insgesamt 100 mal 400 Meter groß. Völlig unscheinbar dümpeln sie dort, wo einst die Wasserflugzeuge der deutschen Marine abhoben und landeten. Heute züchten Tim Staufenberger, Kristina Hartwig und Nikolai Nissen dort biozertifizierte Miesmuscheln.

Während Staufenberger, bei Nieselwetter im knallgelben Friesenerz verpackt am Ufer stehend, von Entstehung, Umsetzung und Vision der Kieler Meeresfarm erzählt, sind Hartwig und Nissen zwischen den beiden Anbaufeldern unterwegs. Auf einem motorbetriebenen Arbeitsponton, mit Kran an Deck und einem Unterstand daneben, der mehr an eine Telefonzelle denn ein Fahrerhaus erinnert. Sie setzen neue Bojen, denn die Muschelfarm wird wachsen. «Doch bevor wir Ankersteine und Leinen im Wasser installieren, müssen wir den Ostseeboden sondieren lassen. Um auszuschließen, dass unter dem neuen Anbaugebiet Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen», sagt Staufenberger.

Die meisten deutschen Miesmuscheln kommen aus der Nordsee. Zehn der elf deutschen Farmen liegen dort. Staufenberger und sein Team sind die einzigen, die kommerziell in der Ostsee züchten. Und damit nach 130 Jahren eine Tradition wiederbeleben. Denn einst wurden auch in der Kieler Förde industriell Miesmuscheln angebaut. Doch als Kaiser Wilhelm I. zunächst den Nord-Ostsee-Kanal bauen ließ und Kiel anschließend zum Marinestandort machte, verloren die Muschelfarmer:innen erst ihre Anbaugebiete, dann ihre Jobs. Sie arbeiteten dann bei Bauunternehmen, in Werften oder direkt bei der Marine. Drei bis sieben Jahre dauerte es damals bis zur ersten Muschelernte. Durch den niedrigen Salzgehalt in der Ostsee wachsen sie langsamer und werden nicht so groß wie in der Nordsee. «Diesen Job aus Traditionsbewusstsein nebenbei zu machen, das tat sich irgendwann niemand mehr an», sagt Staufenberger.

Doch Kiel ist nicht nur Marinestandort, sondern auch Wissenschaftshotspot. Seit dem 19. Jahrhundert laufen hier Forschungsschiffe aus, die Christian-Albrechts-Universität zählt weltweit zu den führenden Adressen in der Meeresforschung, die Vernetzung mit dem Alfred-Wegener-Institut und dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung ist hervorragend. Ideale Voraussetzungen für Ideen, die es später in die freie Wirtschaft schaffen. Der Vorgängerbetrieb der Förde Garnelen etwa gründete sich aus einem Wissenschaftsprojekt zur Züchtung von Steinbutt.

Auch die Kieler Meeresfarm entsprang 2014 der Forschung. Diese enge Verzahnung mit der Wissenschaft ist noch immer tragendes Element der Firma. Allerdings anders, als dem Trio lieb ist. 80 Prozent ihrer Zeit und Energie stecken sie in die Arbeit mit den Muscheln. Leinen setzen, kontrollieren, einholen, Muscheln sortieren, die großen verkaufen, die restlichen wieder ins Wasser setzen. Drei Tonnen Muscheln ernten sie pro Jahr, liefern vor allem an Endkund:innen und Gastronom:innen aus der Region.

Die Firma trage sich zwar selbst, so Staufenberger, doch vom wirtschaftlichen Standpunkt her sei es «totaler Quatsch, was wir hier machen». Noch kommen lediglich zehn Prozent der Firmenerträge aus dem Muschelverkauf. Den Rest spülen Forschungsaufträge in die Kassen. «So ist das eben, wenn man mit nachhaltigen Modellen Geld verdienen will», sagt Staufenberger, der am Wochenende regelmäßig bei Ikea arbeitet, um über die Runden zu kommen. In sechs wissenschaftliche Projekte ist das Team derzeit involviert. Versuche zum Bewuchs von Naturmaterialien unter Wasser oder zur Anreicherung der Miesmuschel mit bestimmten Proteinen, um daraus später Backtriebmittel oder Salz zu gewinnen.

In diesem Bereich der sogenannten blauen Bioökonomie stecke noch gigantisches Innovationspotenzial, meint Stefan Meyer, Meeresbiologe an die Kieler Universität und Projektkoordinator des «Innovationsraums Bioökonomie auf Marinen Standorten». Fast alle marinen Ressourcen landen heute bei uns 1:1 als Nahrungsmittel auf dem Teller, statt sie auch für andere Wirtschaftsanwendungen zu verwenden. «Holz nutzen wir doch auch nicht nur zum Heizen, sondern in unzähligen verschiedenen Varianten. Dieses Verständnis haben wir für das Meer noch nicht, obwohl das Potenzial vermutlich um ein Vielfaches höher ist als auf dem Land.» Erste Ansätze gäbe es bereits. Etwa Bio-Nylon für Kleidung aus Fischabfällen, Verbandsmaterialien oder Gewürzmischungen aus den Schalen der Garnelen. Doch bislang sind die Gewinnmargen zu gering für große Investitionen. Dennoch, sagt Meyer, sei es wichtig, diese Pionier:innen zu unterstützen: «Manchmal müssen wir einfach Dinge ausprobieren um bestimmte Vorgänge und Systeme besser zu verstehen. Diese Empfehlungen helfen dann Politik und Unternehmen, um bessere, nachhaltigere Ideen zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen.»

Pionierarbeit ist das A und O

Ideen hat auch Tim Staufenberger viele. Die neuesten erklärt er anhand zwei kleiner Gewächshäuser, in denen er mit dem Anbau von alten Gemüsesorten experimentiert: Queller, Dreizack Meerkohl, Strandaster und Melde. In ein paar Jahren sollen diese Gewächshäuser nicht mehr am Ufer stehen, sondern auf Pontons über den Muscheln schwimmen. Die Ernte wird an lokale Gastronom:innen verkauft. Die Vision: ein mehrdimensionales Multi-use-Konzept. Neben Muscheln auch Algen anbauen und so nicht nur Nährstoffe aus der Ostsee entnehmen, sondern zugleich ein Ökosystem und Habitat für Meeresbewohner:innen schaffen. Als erster nährstoffneutraler Aquakulturbetrieb in der Ostsee darf die Kieler Meeresfarm zudem stromaufwärts in der Förde eine Fischzucht installieren. Bis dafür Vorbereitungen abgeschlossen sind, wird es wohl noch mindestens fünf Jahre dauern, schätzt Staufenberger. Sein Blick lässt erahnen, was er von der deutschen Bürokratie hält. Schwierig sei es, gerade beim Umstieg von der Wissenschaft in die freie Wirtschaft. Plötzlich werde alles unendlich komplizierter, langwieriger, aufwändiger.

Pionier:innen haben es eben selten einfach. Auch in der Aquakultur. Abschrecken lassen sich die Macher:innen der drei Projekte davon nicht. Zum Glück. Denn wenn alles nach Plan läuft, dann profitieren nicht nur Kiel und Deutschland, sondern eine ganze Branche.