Wie lässt sich das umweltschädliche Verhalten des Menschen erklären? Und wie sein nachhaltiges Handeln fördern? Als Umweltpsychologin beschäftigt sich Flavia Gosteli tagtäglich mit solchen Fragen. Und gibt uns im Interview Einblick in ihre Antworten.

Frau Gosteli, wir Menschen schaden der Umwelt und dies des Öfteren vollkommen bewusst, – wieso?

Grundsätzlich ist es so: Um Entscheidungen zu treffen, müssen verschiedene Argumente gegeneinander aufgewogen werden, wobei Menschen dazu tendieren, unmittelbar spürbare und persönlich relevante Konsequenzen stärker zu gewichten als langfristige globale Auswirkungen. Der finanzielle Gewinn für einen Betrieb, der persönliche Genuss in Südseeferien oder ein bestimmtes Wahlergebnis in der Politik wird häufig als situativ wichtiger angesehen als der langfristige Schutz der Menschheit und des Planeten. Zudem erhalten wir selten ein umgehendes Feedback auf umweltschädliches Verhalten. Wäre die CO2-Konzentration in der Luft beispielsweise in Form von knallrotem Dunst direkt sichtbar, sähe unsere Emissionsbilanz vermutlich anders aus. Durch die Unsichtbarkeit hingegen fällt es leicht, umweltschädliche Auswirkungen unserer Handlungen im Alltag auszublenden und zu verdrängen. Auch besteht eine sogenannte Verantwortungsdiffusion auf individueller wie gesellschaftlicher Ebene: die Überzeugung, dass andere zuerst aktiv werden müssen, bevor selbst etwas zur Schadensbegrenzung beigetragen wird . Ein Grossteil der Menschen schadet der Umwelt aber nicht absichtlich. Vielmehr wird der Schaden an der Umwelt als eine vermeintlich unvermeidbare Begleiterscheinung in Kauf genommen. Aber auch ausgeblendet, bagatellisiert oder gerechtfertigt, beispielsweise mit ökonomischen oder politischen Argumenten.

Mittlerweile sind die Konsequenzen der Klimakrise aber spür- und auch sichtbar. Wieso unternehmen wir trotzdem nicht genug?

In Studien zeigt sich immer wieder, dass Fakten und Wissen allein nicht zu Verhaltensänderungen führen. Das Bewusstsein für die Gefahren des Klimawandels ist zwar eine wichtige Voraussetzung, um aktiv zu werden, und scheint generell in der Bevölkerung zu steigen. Von diesem Wissen jedoch ins Handeln zu kommen, dem stehen verschiedene Steine im Weg.

Nämlich?

Um den Klimakollaps abzuwenden, ist ein weitreichender Wandel nötig – sowohl auf der Ebene des individuellen Verhaltens als auch in gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Strukturen. Leider sind wir als Menschen und als Gesellschaft jedoch häufig träge, mit angewöhnten Automatismen stehen wir uns manchmal selbst im Weg. Klimaschutz kollidiert oft auch mit anderen Zielen und Bedürfnissen: Beispielsweise wird der Verlust von Komfort, Zeit, Wohlstand oder Geld gefürchtet. Dies führt zu einem Dilemma, das nicht selten zum Nachteil der Umwelt gelöst wird. Denn Menschen gewichten Verluste stärker als Gewinne, schrecken also eher davor zurück, etwas lieb Gewonnenes aufzugeben, als etwas Neues hinzuzugewinnen. Ein weiteres Hemmnis kann fehlendes Selbstwirksamkeitsempfinden sein: der Eindruck, dass das eigene Handeln nur ein Tropfen auf den heissen Stein ist. Hier braucht es ein Gemeinschaftsgefühl und das Bewusstsein, dass wir mit unseren Bemühungen auch andere inspirieren können.

Der Mensch das Gewohnheitstier. Woher kommt das?

Gewohnheiten sind automatisierte, unbewusst ablaufende Handlungen, die im täglichen Leben einen grossen Nutzen haben: Sie ermöglichen erst, dass wir uns im komplexen Alltag zurechtfinden. Denn unser Gehirn hat eine begrenzte Verarbeitungskapazität. Wenn wir jeden Schritt, jeden Handgriff, jede Entscheidung bewusst verarbeiten müssten, wären wir schnell überfordert und handlungsunfähig. Dank Automatismen kann ich jedoch problemlos auf dem Weg zum Mittagessen an meinem gewohnten Arbeitsplatz eine herausfordernde fachliche Diskussion führen, weil ich fürs Gehen, die Orientierung und die Essenswahl keine Aufmerksamkeit aufwenden muss. Gewohnheiten sind im Alltag also eine Erleichterung, – erschweren jedoch auch Veränderungen. Gerade bei der Klimakrise können bewusste Prozesse nur mit erheblichem mentalem Aufwand ins Bewusstsein zurückgeholt, mit globalen Konsequenzen in Verbindung gebracht und bewusst mit Alternativen ersetzt werden. Und auch wenn dies einmal gelingt, fallen wir häufig spätestens dann in alte Gewohnheiten zurück, wenn wir gestresst oder unter Druck sind, – was in unserer Leistungsgesellschaft nicht selten vorkommt.

Mit unseren Automatismen zerstören wir aber gerade unsere eigene Lebensgrundlage. Wie lässt sich erklären, dass der Mensch nicht einmal in Angesicht des eigenen Aussterbens handelt?

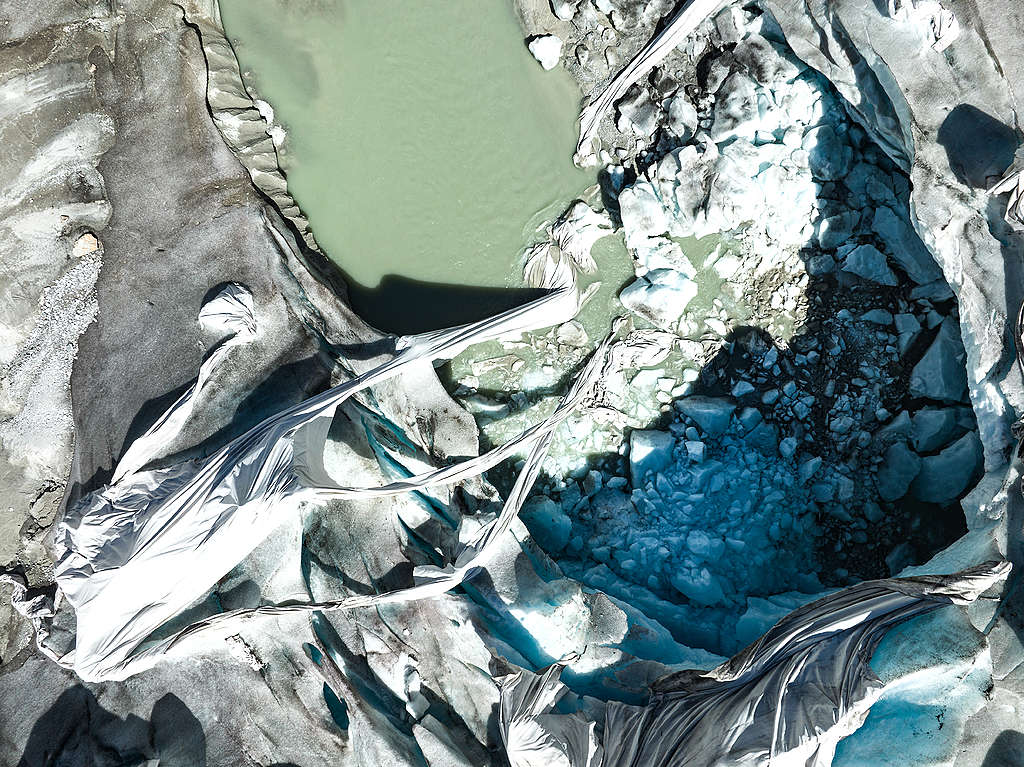

Viele empfinden eine psychologische Distanz zum Klimawandel und nehmen dessen Auswirkungen als etwas wahr, das zeitlich und örtlich weit weg passiert. Es werden zwar auch in der Schweiz ständig Temperaturrekorde gebrochen und die Wetterextreme nehmen zu, doch noch immer tun dies viele Menschen als «normale» oder unbeeinflusste Wetterkapriolen ab. Einige, weil sie der Wissenschaft – trotz ihrer Einstimmigkeit – keinen Glauben schenken; andere aufgrund von Verdrängungsprozessen, gerade weil die Klimakrise so bedrohlich ist. Die Auseinandersetzung damit kann belastend und furchtauslösend sein. Zum Schutz davor informieren wir uns gar nicht erst oder verdrängen die Informationen und befassen uns unterdessen mit kurzfristigeren, vermeintlich dringenderen Problemen. Diese Verdrängung ist ein psychologischer Selbstschutzmechanismus, der uns davor bewahrt, von einem Problem emotional überwältigt zu werden. Die Fähigkeit zur Verdrängung kann in gewissen Situationen wichtig sein, damit wir nicht in Panik geraten. Sie verhindert jedoch langfristig eine adäquate Einschätzung der Bedrohungslage.

Wie können wir Menschen noch mehr für Umweltschutz sensibilisieren, obschon sie sich der Konsequenzen der Klimakrise bereits bewusst sind, diese aber verdrängen?

Die Klimakrise ist ein umfassendes, globales Problem, das ebenso umfassend und global auf allen Ebenen angegangen werden muss. Bestenfalls kommen wir auf verschiedenen Ebenen immer wieder mit den Klimathemen in Kontakt. Es können Räume für die aktive Auseinandersetzung mit eigenen Werten und ganzheitlichen Perspektiven geschaffen werden. Die Sensibilisierung kann beispielsweise durch Medien, Wissenschaft, Arbeitgebende, Politik und Bildung gewährleistet werden. Dabei sollte eine Balance gefunden werden, in der die Klimakrise unmissverständlich als grosse Gefahr benannt wird, ohne jedoch Existenzängste zu schüren oder hoffnungslose Panik zu stiften, welche handlungsunfähig machen können. Wichtig sind nicht nur Informationen zum Problem, sondern auch die Vermittlung von Handlungs- und Umsetzungswissen sowie konkreten Lösungsansätzen. Positive Zukunftsvisionen können konkrete Handlungsalternativen aufzeigen und inspirieren. So kann auch ein positiver Zugang zum Thema gewonnen werden, der Freude am nachhaltigen Wandel, Kreativität und Motivation für Veränderungen ermöglicht.

Wie aber lässt sich umweltschädliches Verhalten verringern?

In der umweltpsychologischen Forschung werden verschiedenste Ansätze zur Förderung nachhaltigen Verhaltens untersucht. Aus rationaler Perspektive können beispielsweise Kosten-Nutzen-Analysen beleuchtet oder Anreize gesetzt werden. Auf der sozialen Ebene sind Vorbilder und soziale Normen wirksam. Im Bereich der Kommunikation ist beispielsweise das Framing von Botschaften zentral. Aus zielpsychologischer Perspektive sind Annäherungsziele, die etwas Erwünschtes herbeiführen wollen wie «ich will mehr Zug fahren», motivierender und eher erreichbar als Vermeidungsziele, die etwas Unerwünschtes abzuwenden versuchen wie «ich will weniger fliegen». Generell gibt es aber kein einzelnes Instrument, das universal eingesetzt werden kann, vielmehr ist es kontext- sowie zielgruppenabhängig, welche Massnahmen sinnvoll, umsetzbar und effektiv sind.

Braucht es also auch Verbote?

Verbote sind ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sind sie sehr effizient und schnell wirksam: Die Pandemiemassnahmen haben auf eindrückliche Weise gezeigt, wie schnell anpassungsfähig die Gesellschaft eben doch ist. Andererseits wurde an diesem Beispiel auch deutlich, wie sehr eine starke Reglementierung eine Gesellschaft spalten und zu Widerständen führen kann. Für wirkungsvolle Klimamassnahmen ist aber gerade das langfristige, aktive Mitwirken der Gesellschaft zwingend notwendig. Im Unterschied zu Pandemiemassnahmen, in denen auch ein persönlicher Schutz vor einer plötzlichen Erkrankung gesehen werden konnte, sehen viele bei klimabezogenen Verboten keinen direkten persönlichen Nutzen, sondern nehmen vor allem der Einschnitt in die persönliche Freiheit wahr. Und die Pandemiemassnahmen zeigten auch, wie schnell alles wieder rückgängig gemacht und vergessen wird, wenn die Verbote aufgehoben werden. Verbote sind daher nur punktuell im betreffenden Kontext wirksam, können aber mit Tricks umgangen werden und fördern kein übergreifendes, nachhaltiges Lernen. Idealerweise muss die Gesellschaft nicht mit Verboten gezwungen werden, sondern verfolgt die Klimaziele aus innerer Überzeugung, aus intrinsischer Motivation. Wenn wir den Sinn und Zweck hinter den Klimazielen erkennen und uns im Bewusstsein unserer Werte mit ihnen identifizieren können, werden wir sie nicht nur in spezifischen, sondern in allen Lebensbereichen verfolgen.

Flavia Gosteli ist Präsidentin der Initiative Psychologie im Umweltschutz Schweiz (IPU), ein Netzwerk, mit dessen Hilfe die Umweltpsychologie einem breiten Publikum bekannt und für die Gesellschaft nutzbar gemacht werden soll. Zuvor hat sie angewandte Psychologie im Master an der ZHAW studiert.