Der Baum: Als Pforte der Wahrheit, als unfassbares Mysterium, als göttliche Reinheit oder betörendes Wesen – sein Dasein bewegt. Eine kulturgeschichtliche Betrachtung über die schützenswerte und zugleich starke Existenz der Bäume.

Eine Kolumne von Markus Waldvogel

Am 25. April 1952 wurde in Deutschland zum ersten Mal der Tag des Baumes begangen. Der damalige Bundespräsident Theodor Heuss pflanzte im Hofgarten der Bundeshauptstadt Bonn einen Ahornbaum. Dieser Frühlingstag sollte von nun an jedes Jahr gefeiert werden, um den Wald und seine Bedeutung für die Menschheit in Erinnerung zu rufen. Heuss bezog sich mit seiner Aktion auf den amerikanischen Journalisten Sterling Morton. Dieser hatte 1872 die Regierung des Bundesstaates Nebraska mit einem «Arbor Day»-Antrag überzeugt, der innert zwanzig Jahren von allen US-Staaten angenommen wurde. Im Jahr 1951 schliesslich erklärten die Vereinten Nationen den 25. April zum «Tag des Baumes».

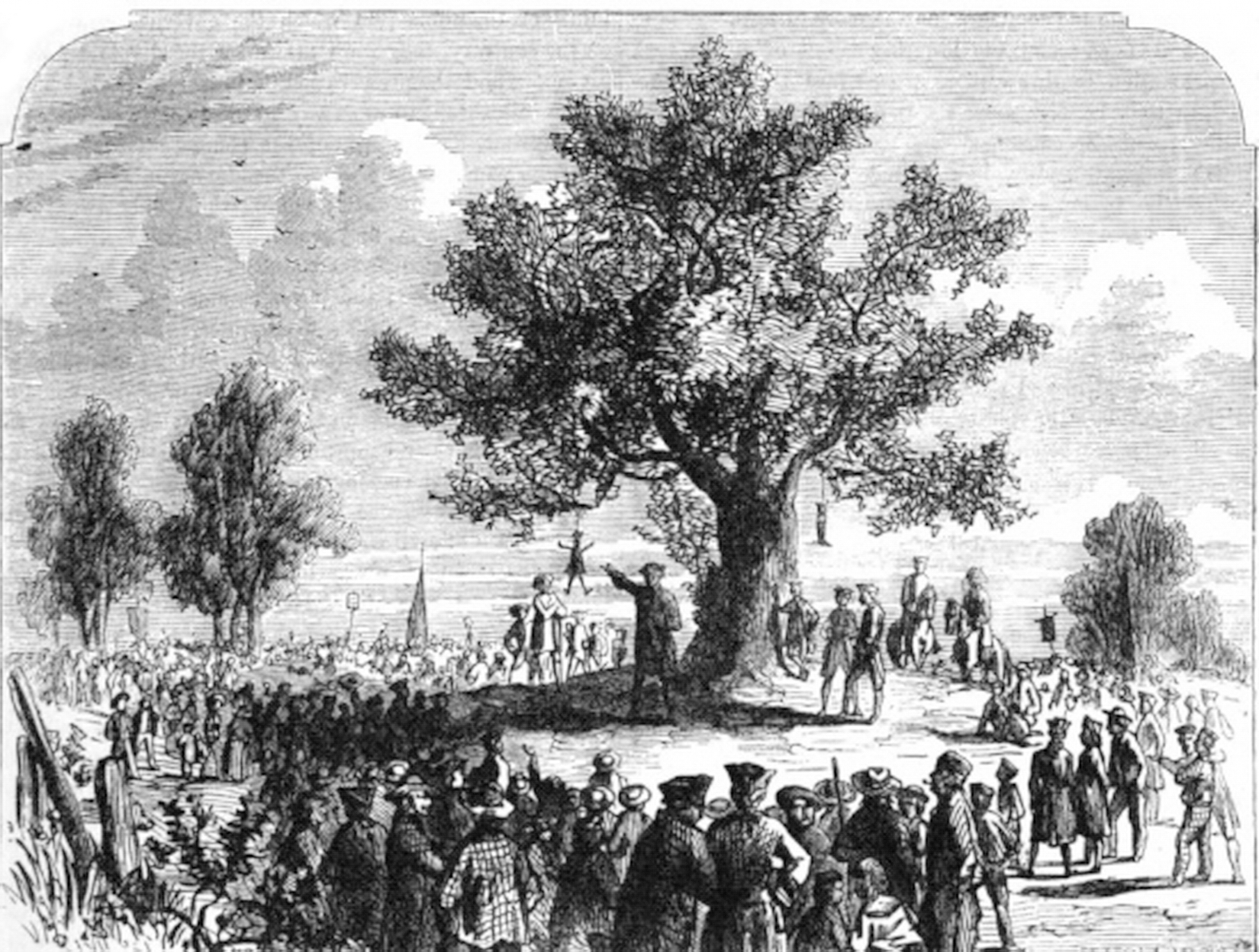

Der Erfolg dieser Aktion hat mit der kulturgeschichtlichen Bedeutung der Bäume zu tun. Bäume verkörperten etwas Göttliches, standen aber auch für das Reich von Feen, Hexen und Dämonen und waren Orte der Gerichtsbarkeit – nicht zuletzt weil sie Kraft und Fruchtbarkeit symbolisierten.

Das Zitat von Konfuzius (551–479 v. Chr.) im Titel ist beispielhaft: Bäume werden als etwas Grosses, mit Idealen Verbundenes dargestellt. Der griechische Philosoph Platon (428–348 v. Chr.) skizzierte die Platane sowohl als Schattenspenderin als auch als Betörerin, die in voller Blüte die Umgebung mit ihrem Duft erfüllt. Die christliche Bewegung bekämpfte derartigen «Baumkult» als gotteslästerlich. Im siebten Jahrhundert nach Christus forderte das Konzil von Nantes sogar, dafür zu kämpfen, «dass die Bäume, die den Dämonen geweiht sind und die das Volk verehrt (…) mit den Wurzeln ausgehauen und verbrannt werden».

Noch im zweiten Jahrtausend nach Christus war der Mönch Bernhard von Clairvaux (1090–1153) überzeugt, dass man in den Wäldern mehr finden könne als in Büchern. «Bäume und Steine werden dich lehren, was kein Lehrmeister dir zu hören gibt.» Diese Lehre war aber Mittel zum Zweck. Im Vordergrund stand die Achtung vor der christlichen Schöpfung. Der Beschrieb natürlicher Objekte diente der Lehre oder war Ausgangspunkt für mystische Betrachtungen, wie etwa bei Hildegard von Bingen (1098–1179): «Die Seele durchfliesst den Leib wie der Saft den Baum … Die Seele ist also für den Körper, was der Saft für den Baum ist, und ihre Kräfte entfaltet sie wie der Baum seine Gestalt.»

Der gewiss nicht religiöse Vater der Evolutionstheorie, Charles Darwin, schwärmte Jahrhunderte später von den unberührten Urwäldern in Brasilien oder auf Feuerland an der Südspitze Südamerikas, «wo die Mächte des Lebens vorherrschen und wo Tod und Verfall obsiegen». Die Urwälder vergleicht er mit Tempeln, «angefüllt mit mannigfaltigen Erzeugnissen des Gottes der Natur – niemand kann ungerührt in dieser Einsamkeit stehen und nicht spüren, dass im Menschen mehr ist als nur der Atem seines Körpers.»

Wälder weisen über sich selbst hinaus. Es sind Orte, wo Menschen zu sich finden, spirituelle und existenzielle Erfahrungen machen können. Zunehmend wurden sich Schriftsteller und Journalisten im 19. Jahrhundert aber auch der Bedrohung dieser «Kraftorte» durch Abholzung und Spekulation bewusst. Es ist unter anderem Gottfried Keller zu verdanken, dass in der Schweiz ein nachhaltiges Forstgesetz geschaffen wurde. In seiner legendären Erzählung «Das verlorene Lachen» geht es um die «Baumschlächterei» für die «alles aufzehrenden Städte». Die Wälder und einzelne Bäume erhielten bei Keller früh einen ökologischen Wert. Er stellte ihren rein ökonomischen Nutzen radikal in Frage, weil die «hundertjährigen Hochwaldbestände zu fallen begannen», um «sofort dem Strich der Hagelwetter den Durchlass auf die Weinberge und Fluren zu öffnen».

Kellers Texte über die bedrohten Wälder sind romantisch-schwärmerisch und realistisch-ökologisch. Ins gleiche Horn stiess zur selben Zeit der französische Schriftsteller Gustave Flaubert: «Wenn die Gesellschaft so fortfährt, wird in zweitausend Jahren nichts mehr sein, kein Grashalm, kein Baum; sie wird die Natur aufgefressen haben.» Die Vorstellung des Verschwindens der Natur erhielt erstmals apokalyptische Züge.

Erst im 20. Jahrhundert wurde die Natur zum (rein) politischen Gegenstand. Carl Amérys brillanter Essay «Natur als Politik» (1976) war eine Abrechnung mit den marxistischen Überzeugungen der entfesselten Produktivkräfte und ihren notwendigen und ungebremsten Eingriffen in die Natur. Améry schrieb: «Bisher hat sich der Materialismus damit begnügt, die Welt zu verändern; jetzt kommt es darauf an, sie zu erhalten.» Für Améry – wie viele der frühen «Grünen» – war die Natur ein Ganzes, das es zu erhalten galt. Genaue wissenschaftliche Kenntnisse waren Voraussetzung dafür. Doch schon bald erweiterte sich die Wahrnehmung der Natur wieder: Im Zusammenhang mit lokalen Widerstandsprojekten gegen die Zerstörung von Landschaften wuchs das Bewusstsein, dass Widerstand nur dort wirklich gedeiht, wo sich Menschen auch mit ihren Erinnerungen und Gefühlen einbringen; wo man die eigene Kindheit verbracht hatte, war der Widerstand verwurzelt. Rein rationale Ansätze zur Wahrnehmung der Natur können den Kampf gegen ihre Zerstörung – und damit auch die Zerstörung der menschlichen Lebensbasis – nicht auslösen. Man muss gleichsam lieben, was man «um seiner selbst willen» erhalten will. So sind die Bäume mehr als nur CO2-Spender oder Garanten für Wasservorkommen geblieben.

In diesem Sinn haben Konfuzius, Darwin oder Keller einem vielfältigen, modernen Naturbegriff den Weg bereitet – entgegen bloss vereinnahmender religiöser oder materialistisch-technisch-wissenschaftlicher Wahrnehmung von Natur. In Anlehnung an Carl Améry lautet die Devise heute: «Bisher hat man sich damit begnügt, die nützliche Natur zu erhalten; jetzt kommt es darauf an, sich mit ihr als umfassender Lebenspartnerin zu entwickeln.»

Markus Waldvogel ist Autor, Philosoph und Leiter der Beratungsfirma Pantaris. Er war viele Jahre Mitarbeiter des WWF Schweiz und hat die Bieler Philosophietage mitbegründet.